- 第4回 『野鳥を捕まえた体験』 - 著者 星野 敏男

川でたくさん魚を獲っていた私は、野鳥も子どもの頃から自分で作った簡単な罠でよく捕まえていた。(注:現在は、野鳥の捕獲は法律で固く禁止されています。ここに書いた話は、野鳥の捕獲などが法律で禁止される前、戦後の頃の話ですので、決してまねはしないでください)

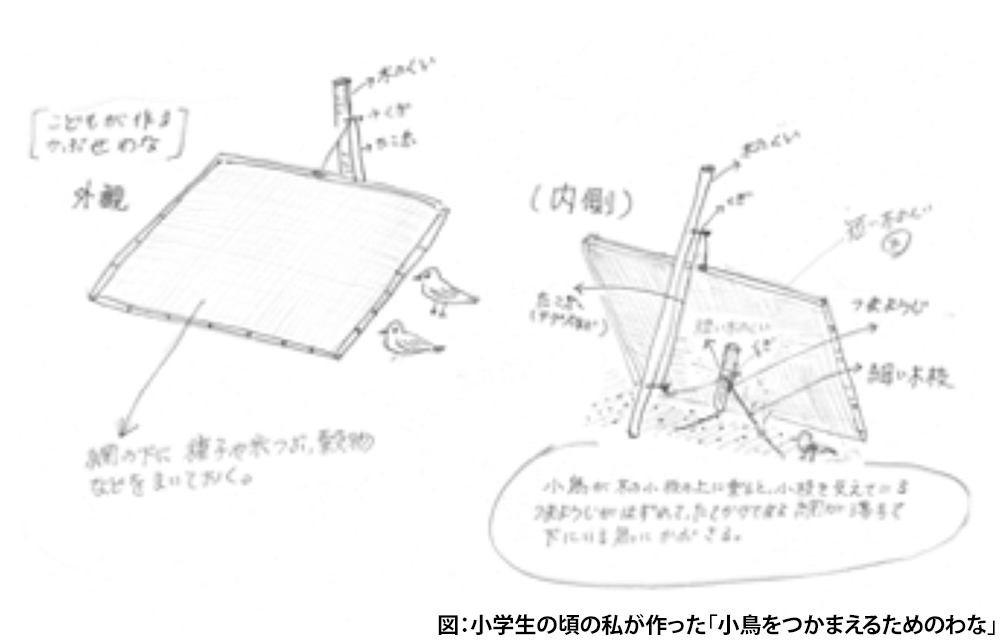

退職を機に、私の子ども時代の自然体験の話を頼まれたことがあり、その時に、どうやって野鳥をつかまえるのかという説明用に、子どもの頃自分が作っていた簡単な仕掛けを思い出しながらイラストで描いてみた。この図はその時描いてみたイラストである。

私がこの罠で小鳥を捕まえて遊んでいたのは10歳の頃だった。罠の作り方は父親が教えてくれた。どこに、どんな野鳥がいるのかを自分でよ〜く観察し、朝、小学校に行く前にこの簡単手作り罠を家のまわりの畑の横とか、裏の畑に続く山のふもとなどに仕掛けておくのである。学校から帰ってくると、この罠に野鳥がかかっているのである。この罠の仕組みを実に60年ぶりくらいに思い出して描いてみたところ、かなりきちんとイラストを描くことができたので、自分でもちょっとビックリした。

=野鳥の声に意味を感じる感覚=

それと、どうやら、私には、子どもの頃に聞いたことのある野鳥の声は、ちょうどネイティブの人たちが母国語を聞いているような感じで「意味を持った声」として耳に入ってきているようだということもわかってきた。どういうことかと言うと、数年前の春に、甥と一緒に実家近くの山で山菜採りを兼ねたハイキングしているとき、近くでさかんに野鳥が鳴いていた。そこで、私がその個々の野鳥の名前や鳴き声、姿形などを甥に説明したところ、甥が言うには「自分には、野鳥の声は外国人が会話している外国語のように聞こえていて、耳に入ってこない」という。つまり、私のように鳴き声からその鳥の姿形が判断できないし、意味があるように聞き取れないということであった。これを聞いて、私には今でも野鳥の声を意味のある鳴き声として聞き取っている感覚があるんだなということがよくわかった。

逆に、私が子どもの頃に全く接したことがなかった水鳥や海鳥の鳴き声については、私も甥と同じように、今でも知らない外国語をきいているようで、鳴き声を聞いただけでは、ほとんど姿形を思い描けないのである。おそらく今からでも強い関心を持って覚えようと努力すれば、水鳥や海鳥の知識は身につくのだろうが、それでも、本当の意味の理解にはなかなか至らないような気がしてならない。

退職後の散歩やウォーキングの途中で、子どもの頃からよく聞いていたモズやメジロ、ホオジロ、ジョウビタキなどの鳴き声が聞こえてくると、このエピソードを思い出す。その人自身にとって意味のある体験は、その人自身のカラダやこころに深く記憶され、人生の中でいつまでも残っていく。それは、お金では決して買うことのできない無形の財産でもある。

■バックナンバー

なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(1)

なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(1) なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(2)

なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(2) なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(3)

なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(3) 学校教育と自然体験(1)

学校教育と自然体験(1) 学校教育と自然体験(2)

学校教育と自然体験(2) 学校教育と自然体験(3)

学校教育と自然体験(3) 学校教育と自然体験(4)

学校教育と自然体験(4) 学校教育と自然体験(5)

学校教育と自然体験(5) 学校教育と自然体験(6)

学校教育と自然体験(6) 原点回帰の川あそび、山遊び(1)

原点回帰の川あそび、山遊び(1) 原点回帰の川あそび、山遊び(2)

原点回帰の川あそび、山遊び(2) 原点回帰の川あそび、山遊び(3)

原点回帰の川あそび、山遊び(3) 原点回帰の川あそび、山遊び(4)

原点回帰の川あそび、山遊び(4)■著者紹介

星野 敏男(ほしの としお)

明治大学名誉教授 1951年栃木県生まれ。東京教育大学体育学部、筑波大学大学院で野外運動、野外教育を研究。1978年から2022年3月まで明治大学に勤務。体育や野外スポーツ関係の授業を数多く担当する。1985年から86年の1年間は、アメリカ北イリノイ大学大学院野外教育研究科に客員研究員として在外研究。日本野外教育学会理事長や日本キャンプ協会会長など歴任。自然体験・野外教育の研究分野では日本の第一人者のひとりとして著名。著書、論文多数。