- 第3回 『狩猟としての釣りとレジャーとしての釣り』 - 著者 星野 敏男

子どもの頃から渓流で魚とりをしていた関係で、私は今でも趣味として渓流でテンカラ釣りをしている。自分で作った毛針でイワナやヤマメを釣るのはとても面白いのだが、よくよく考えてみると、私の川遊びや釣りの楽しみ方の根底にあるのは「狩猟の楽しさ」のようだ。

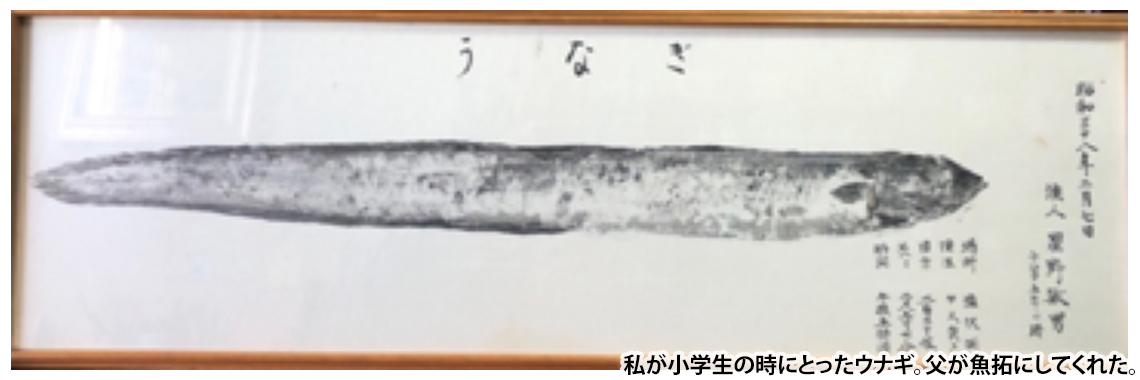

実は、川での魚の捕り方というのは、釣り以外にもたくさんの方法があって、私は子ども時代にそのほとんどの捕り方と技術を大人から受け継ぎ、中学生の頃までは毎年大人に交じって様々な漁の仕方で川の鮎やウナギ、ヤマメやイワナを捕っていた。この写真は、私が小学生の時に獲ったウナギの魚拓である。立派なウナギだったので、食べる前に父が魚拓にしてくれた。ウナギのサイズや重さは、当時まだ使われていた尺貫法で記載されている。

私が野山で遊んでいた子ども時代は、まだ捕獲などが禁止になっていない時代だったので、集落の大人たちは、子どもたちにその技術を生活の中で伝えていたのである。そのような時代の中で釣りを覚えたために、私の釣りは、いま思うと「漁のための釣り」であった。どうやら、私は、狩猟や採集、漁を生業とする人たちが持っている気質のようなものを、今も受け継いで持っているような気がしている。

そのことを強く気づかされたのは、よく行くキャンプ場で15年ほど前に知り合ったフライフィッシングをする人たちの釣り方を見た時だった。彼らはキャッチ&リリースという釣った魚をそのまま川に逃がしてやるという釣り方をしていた。それを見た私は、この釣り方は、どうしても自分にはなじまない、楽しめない釣り方であることに気がついた。

獲った魚をその場で逃がしてやることが環境にもやさしい釣り方である事は、理屈では充分理解出来るのだが、どうしてもその楽しさをカラダで理解することはできないのであった。

自分の中では、大人になっても趣味や楽しみとして渓流釣りをしているつもりだったが、子どもの頃から漁のための釣りを教えられて育った私の釣りは、どうも狩猟としての楽しさを今も追いかけているようだ。

「そうか、自分はレジャーとしての釣りでは満足できないのだな」ということを改めて思い知らされたできごとであった。

もちろん、どちらの釣り方が良いとか悪いとかの問題ではなく、これは趣味や好みの多様性に含まれることであるように思う。同じ釣りであってもそのどこに楽しさを感じるかは個人によって千差万別である。それぞれの個人にあったそれぞれの楽しさを見いだせる点にこそ、アウトドアスポーツや自然体験活動の面白さ、良さがあるように思う。

■バックナンバー

なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(1)

なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(1) なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(2)

なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(2) なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(3)

なぜ、いまなぜ自然体験が必要なのか(3) 学校教育と自然体験(1)

学校教育と自然体験(1) 学校教育と自然体験(2)

学校教育と自然体験(2) 学校教育と自然体験(3)

学校教育と自然体験(3) 学校教育と自然体験(4)

学校教育と自然体験(4) 学校教育と自然体験(5)

学校教育と自然体験(5) 学校教育と自然体験(6)

学校教育と自然体験(6) 原点回帰の川あそび、山遊び(1)

原点回帰の川あそび、山遊び(1) 原点回帰の川あそび、山遊び(2)

原点回帰の川あそび、山遊び(2) 原点回帰の川あそび、山遊び(3)

原点回帰の川あそび、山遊び(3)■著者紹介

星野 敏男(ほしの としお)

明治大学名誉教授 1951年栃木県生まれ。東京教育大学体育学部、筑波大学大学院で野外運動、野外教育を研究。1978年から2022年3月まで明治大学に勤務。体育や野外スポーツ関係の授業を数多く担当する。1985年から86年の1年間は、アメリカ北イリノイ大学大学院野外教育研究科に客員研究員として在外研究。日本野外教育学会理事長や日本キャンプ協会会長など歴任。自然体験・野外教育の研究分野では日本の第一人者のひとりとして著名。著書、論文多数。