第1回 著者 節田 重節

第18回のトム・ソーヤースクール企画コンテストの「学校部門」で、「文部科学大臣賞」に次ぐ「優秀賞」を受賞したのは、山梨県南アルプス市立芦安中学校だった。企画のテーマは「五感で感じる体験―南アルプス・鳳凰三山への全校登山及び自然環境・森林保護活動等の支援」。鳳凰三山への登山体験を通して山に親しみ、山を知り、山について考え、誇りを持って地域に関わろうとする心情を育むことを目的とし、自然に目を向けることで豊かな感性を醸成し、五感で感じた感動を表現できる力を育成しようという試みである。

芦安中学校の全校登山は、南アルプスの3000m級の高山である北岳、仙丈ヶ岳、鳳凰三山への登山を、3年間を1サイクルとして実施してきた伝統的な行事。NPO法人・芦安ファンクラブの支援を受けて活動しているもので、さすが地元だけに専門家を交えた事前学習やトレーニングもしっかりできており、一般的な学校登山と比べ頭一つ抜け出していたのが受賞理由だった。

確かに集団登山だけではないが、山好きの先生に連れられて山の花を見に行ったり、山の上で星空を眺めたり、高山蝶を観察に行ったりなどの体験を通じて山そのものの魅力を知るようになり、高じて著名な登山家となった人も少なくない。それだけ山は、若者に自然の偉大さと奥深さを味わわせ、豊かな情操を育んでくれるのであろう。

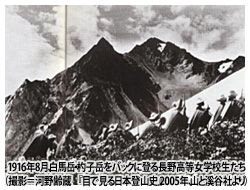

確かに集団登山だけではないが、山好きの先生に連れられて山の花を見に行ったり、山の上で星空を眺めたり、高山蝶を観察に行ったりなどの体験を通じて山そのものの魅力を知るようになり、高じて著名な登山家となった人も少なくない。それだけ山は、若者に自然の偉大さと奥深さを味わわせ、豊かな情操を育んでくれるのであろう。長野県や山梨県、群馬県など、いわゆる「山岳県」では古くから学校登山が盛んだが、日本独特の学校登山という活動はいつごろ始まったのであろうか。男子では明治32(1899)年、札幌中学校(現・札幌南高校)の藻岩山雪中登山が、女子では明治35(1902)年、長野高等女学校(現・長野西高校)の戸隠山登山が始まりと言われる。特に長野県下の女子教育に尽力した河野齢蔵(1865~1939)は、日本の山岳写真の草分けとしても知られ、多くの貴重な写真を現代に残している。

学校登山の悲劇として知られるのが、中央アルプスにおける大量遭難で、新田次郎の小説『聖職の碑(いしぶみ)』や、それを原作とした映画で有名になった。大正2(1913)年8月27日、長野県中箕輪高等小学校(現・上伊那郡箕輪町立箕輪中学校)の赤羽長重校長以下総勢37名は優れない天候の中、木曽駒ヶ岳への稜線に出たが、台風が急接近して一行は散り散りになり、粗末な装備も相まって、低体温症で赤羽校長以下11名の尊い命が失われたのである。現場となった将棊頭山の山頂直下には、その遭難碑が残されている。

■バックナンバー

好奇心は旅の素

好奇心は旅の素 あえてインコンビニエンスな世界へ

あえてインコンビニエンスな世界へ 野外体験と道具

野外体験と道具 植村直己さんは臆病だった!?

植村直己さんは臆病だった!? イギリスの旅から(上)

イギリスの旅から(上) イギリスの旅から(中)

イギリスの旅から(中) イギリスの旅から(下)

イギリスの旅から(下) アメリカ北西部の3つの国立公園をめぐる旅から(1)

アメリカ北西部の3つの国立公園をめぐる旅から(1) アメリカ北西部の3つの国立公園をめぐる旅から(2)

アメリカ北西部の3つの国立公園をめぐる旅から(2) アメリカ北西部の3つの国立公園をめぐる旅から(3)

アメリカ北西部の3つの国立公園をめぐる旅から(3) アメリカ北西部の3つの国立公園をめぐる旅から(終)

アメリカ北西部の3つの国立公園をめぐる旅から(終)■著者紹介

節田 重節(せつだ じゅうせつ)

日本ロングトレイル協会 会長

1943年新潟県佐渡市生まれ。中学時代に見た映画『マナスルに立つ』や高校時代に手にしたモーリス・エルゾーグ著『處女峰アンナプルナ』を読んで感激、山登りに目覚める。明治大学山岳部OB。㈱山と溪谷社に入社、40年間、登山やアウトドア、自然関係の雑誌、書籍、ビデオの出版に携わり、『山と溪谷』編集長、山岳図書編集部部長、取締役編集本部長などを歴任。取材やプライベートで国内の山々はもとより、ネパールやアルプス、アラスカなどのトレッキング、ハイキングを楽しむ。トム・ソーヤースクール企画コンテスト審査委員。公益財団法人・植村記念財団理事など登山・アウトドア関係のアドバイザーを務めている。