第9回 「大雪山系を考える ①」 著者 木村 宏

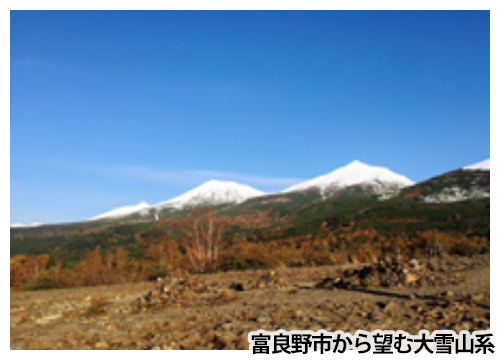

北海道を代表するアウトドアフィールドの代表格は、「大雪山」と言って過言ではないであろう。地理的には北海道のほぼ中央に位置し、日本最大の面積を誇る大雪山国立公園として、北海道の真ん中に広がる大屋根-カムイミンタラ(神々の遊ぶ庭)-と称されている。

溶岩台地を基盤とする高山帯の上に火山が聳え、高山植物の花畑や針葉樹の森や針葉樹と広葉樹が混生する植生が広がり、それらに依存してヒグマやナキウサギ等の希少な動物が生息している。大雪山国立公園は北大雪、表大雪、東大雪、十勝岳連峰の4山域の総称で、面積は23万ヘクタールにも及ぶ。自然景勝地や温泉地が点在する裾野周辺を一周するのに車でも丸一日かかる(350㎞)。まさに北の大地の大自然郷である。

大雪山国立公園内には、名前のついた1,000~2,000メートル級の山だけでも50近い峰があり、その最高峰は旭岳(2,291ⅿ)である。もちろん北海道の最高峰でもある。しかし意外にもこの北海道の最高峰は日帰り登山が可能であり、道民にとってもポピュラーな登山道でもある。

旭川市から東川町に入り、麓の温泉郷から旭岳ロープウエイを利用すれば往復5時間程度の山行であり、体力と気力、それなりの装備があれば夕方にはゆっくり温泉につかれる。また大雪山の楽しみは、大雪山国立公園内にある300㎞に及ぶ登山道を体力や時間的制約を勘案し、それぞれのプランで縦走することである。

大雪山国立公園内には、名前のついた1,000~2,000メートル級の山だけでも50近い峰があり、その最高峰は旭岳(2,291ⅿ)である。もちろん北海道の最高峰でもある。しかし意外にもこの北海道の最高峰は日帰り登山が可能であり、道民にとってもポピュラーな登山道でもある。

旭川市から東川町に入り、麓の温泉郷から旭岳ロープウエイを利用すれば往復5時間程度の山行であり、体力と気力、それなりの装備があれば夕方にはゆっくり温泉につかれる。また大雪山の楽しみは、大雪山国立公園内にある300㎞に及ぶ登山道を体力や時間的制約を勘案し、それぞれのプランで縦走することである。雪解け後の6月下旬から9月の中旬までは、縦走を楽しむハイカーでにぎわいを見せる。旭岳や層雲峡・黒岳ロープウエイを使い、カムイミンタラの縦走をスタートし、目的のポイントを目指し、避難小屋を2泊ないしは3泊して大雪山を堪能、最後はやはりいで湯につかり帰路に就くというパターンが多い。もちろんそれ以上の行程を組むハイカーも少なくない。

最近ではカラフルな装備やウエアをまとった女性ハイカーも多くなっている。希少な動植物を目当てに、そして何より雄大な北の大地の景色を求めやってくるハイカーは後を絶たない。コロナ禍前の状況を見れば訪日外国人のハイカーも急増していた。2020年の入山者は環境省が設置した熱感知式カウンターでの計測値によれば、黒岳登山口で22,000人程度、旭岳、雲見の池付近で21,000人程度と大雪山系には相当数のハイカーが歩いていることがわかる。

近年、大雪山ハイカーの増加現象を捉えるうえで、問題になっていることがある。未熟なハイカーによる遭難や、希少植物の盗掘、し尿処理、山小屋(避難小屋)のキャパシティオーバーなど、ほかの地域も同じ問題を抱えていることではあるが、ご多分に漏れずしばしば議論が行われている。特に登山道の荒廃は大きな問題といえるだろう。

大雪山には、環境省がその事務局を務める「大雪山国立公園連絡協議会」(大連協)という組織がある。大雪山周辺市町などの行政機関、観光協会、交通事業者、自然保護団体、ビジターセンター、研究者が主な構成員となり、大雪山国立公園地域の健全な発展を目標に様々な活動を行っている。前述の課題解決の協議の場でもある。

大雪山には、環境省がその事務局を務める「大雪山国立公園連絡協議会」(大連協)という組織がある。大雪山周辺市町などの行政機関、観光協会、交通事業者、自然保護団体、ビジターセンター、研究者が主な構成員となり、大雪山国立公園地域の健全な発展を目標に様々な活動を行っている。前述の課題解決の協議の場でもある。登山道のパトロールやトイレ問題を解決する議論や作業、健全な環境を守るための啓発活動など、費用や人手のかかる様々な問題解決のための活動はエンドレスに続く。

■バックナンバー

北海道のアウトドア雑感 1

北海道のアウトドア雑感 1 北海道のアウトドア雑感 2

北海道のアウトドア雑感 2 北海道のアウトドア雑感 3

北海道のアウトドア雑感 3 北海道のアウトドア雑感 4

北海道のアウトドア雑感 4 北海道のアウトドア雑感 5

北海道のアウトドア雑感 5 北海道のアウトドア雑感 6

北海道のアウトドア雑感 6 北海道のアウトドア雑感 7

北海道のアウトドア雑感 7 北海道のアウトドア雑感 8

北海道のアウトドア雑感 8 北海道のアウトドア雑感 9

北海道のアウトドア雑感 9■著者紹介

木村 宏(きむら ひろし)

東京都生まれ

北海道大学 観光学高等研究センター 教授

信越トレイルクラブ 代表理事、日本ロングトレイル協会 常務理事、日本トレッキング協会 理事

大学卒業後ホテル・リゾート開発会社の勤務を経て、長野県に移住し宿泊施設の経営の後、飯山市の観光推進組織において滞在型の自然体験施設、温浴施設、道の駅、新幹線飯山駅内の観光施設やアクティビティーセンターの立ち上げに関わるなど施設運営や観光まちづくりに取り組む。信越トレイルやみちのく潮風トレイルの立ち上げにも関わり、ロングトレイル、トレッキングの普及活動にも従事する。2016年から現職。