- 第2回 - 著者 三浦 正行

「ジベタリアン」をとおして自然を考える

ごく身近な生活空間の中、それも足元の決定的自然との関わりについて少し考えてみます。今、私どもの大学のキャンパスでも目につくのは、「ジベタリアン」(ベジタリアンの誤りではありません)です。壁などにもたれ掛かってベターッ腰を下ろし、脚を投げだした、いかにもかったるそうな姿勢を指してこう呼びます。

ジベタリアンな姿勢とは従重力姿勢といわれ、大変リラックスした状態ではあります。それに対して抗重力姿勢とは、背筋を伸ばして立つような「つっぱった」状態です。「寝たきり(寝かせきり)」にみられるように、全くの従重力姿勢を長時間、長期間続けることの弊害は十分知られているところですが、かといって、抗重力姿勢だけの緊張しきった状態で私たちの生活が成り立つわけではありません。

出入口付近といわず人通りの多い場所で、所かまわずジベタリアンする姿勢は、とかく意欲もなく、「生きる力」の欠如した状態と映り、「しゃきっ」とした姿勢にもどるよう行動変容が求められたりします。でも、あの姿勢は、ゆったりと思考を巡らし、すばらしい発想の閃きを生んだりもするようです。

ともあれ、海から陸上に上がった生物が地球の重力に抗して懸命に生存を続けてきた自然との気の遠くなるような関わりの歴史を、ジベタリアンたちは、あの姿勢を通して身をもって追体験しているとも言えます。それは、私たちには失われかけている「自然の感性」の表現であるかもしれません。

そんな彼らは、キャンパスを離れた本物の自然の懐に分け入り、自然の様々な変化に富んだ姿に接した時、どんなジベタリアンとなるのでしょうか。

■バックナンバー

こころとからだをつくる自然体験(1)

こころとからだをつくる自然体験(1) こころとからだをつくる自然体験(2)

こころとからだをつくる自然体験(2) こころとからだをつくる自然体験(3)

こころとからだをつくる自然体験(3)■著者紹介

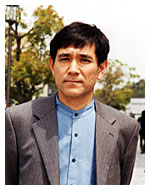

三浦 正行(みうら まさゆき)

三浦 正行(みうら まさゆき)1949年宮城県生まれ。

立命館大学経営学部教授。

東京学芸大学大学院で学校保健学を専攻。1976年より立命館大学で教鞭をとり現在に至る。「現代人とヘルスケア」「心身の健康管理」「ウェルネス論」など、健康関連科目を担当。