- 第376回 - 筆者 中村 達

『今年から来年のアウトドアズ』

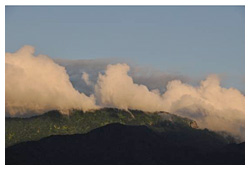

今年のアウトドアズはここ4~5年の山ガールブームの定着と、自然志向がいっそう顕著になって、ともかく大変活況であったように思う。TVでもやたら旅番組は自然や山歩きが含まれているし、ほかのメディアでも自然モノがずいぶん多かった。

書店ではアウトドア系の雑誌が増えて平積みされている。衣料の量販店やスーパーなどではコンセプトのひとつが自然になっている。経済が低迷しているとはいえ、観光地はにぎわっていて、なかでも山岳観光地はともかくアウトドアなウェアをみにまとった大勢の人々が訪れた。

もっとも自然には向かわない、若者たちのアウトドアファッションもこの国オリジナルなブームではある。

また、山岳ガイドなどの養成も軌道に乗ってきて、需要も高くなっているようだ。安全がキーワードで、とくにグループやツアー登山やトレッキングでは、必要条件となっていて、ガイドのニーズが強まってきた。事実、ガイド不足が指摘されている。

ボランティア的な活動が大変を占める自然学校や自然体験活動団体は、そういう意味では経営環境は、より厳しくなってきている。もともと経営基盤の脆弱な多くの自然学校や自然環境系の団体は、総じて厳しい状況にある。

世の中のアウトドアブームとは裏腹に、自然体験活動業界はその恩恵をほとんど受けていないと言っていい。では、自然体験活動業界におけるビジネス的なスタンスは、どうなっているか。ビジネスモデルはあるのか、について次回、述べてみたいと思う。

(次回へつづく)

■バックナンバー

■筆者紹介

中村 達(なかむら とおる)

1949年京都生まれ。アウトドアジャーナリスト/プロデューサー

安藤百福センター副センター長、国際自然環境アウトドア専門学校顧問、日本アウトドアジャーナリスト協会代表理事、NPO法人アウトドアライフデザイン開発機構代表理事、NPO法人自然体験活動推進協議会理事、東京アウトドアズフェスティバル総合プロデューサーなど。

生活に密着したネーチャーライフを提案している。著書に「アウトドアズマーケティングの歩き方」「アウトドアビジネスへの提言」「アウトドアズがライフスタイルになる日」など。『歩く』3部作(東映ビデオ)総監修。カラコルムラットクI、II峰登山隊に参加。日本山岳会会員。