- 第363回 - 筆者 中村 達

『夏山合宿』

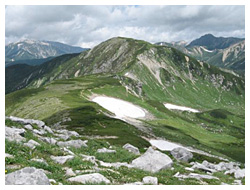

高校、大学と山岳部時代の最大のイベントの一つは夏山合宿だった。高校は10日間、大学では30日間という長期だった。合宿の舞台はおおむね北アルプスだった。高校山岳部の合宿は、薬師岳を越えて剣岳までの縦走が、もっとも印象に残っている。

大学山岳部時代は、剣岳や立山の周辺で雪上訓練や岩登りをして、北アルプスの縦走路を南下して穂高岳まで縦走していた。穂高岳では主に滝谷の岩場を登った。

5月の連休が終わる頃から合宿計画を検討し、共同装備の準備を始めた。部員同士で計画を立て始めると、頭の中は完全に夏山合宿モードに入った。うきうきして、心は完全に山に行っていた。

5月の連休が終わる頃から合宿計画を検討し、共同装備の準備を始めた。部員同士で計画を立て始めると、頭の中は完全に夏山合宿モードに入った。うきうきして、心は完全に山に行っていた。その頃はインターネットなど、まったく想像もできなかった時代で、先輩や山仲間からアドバイスをうけ、登山情報は山岳専門雑誌に頼っていた。

登山用具店にも足しげく通い、店主やスタッフと登山ルートや装備のことなどを、仔細にわたって相談した。登山専門店の経営者やスタッフは、大学の山岳部OBや社会人山岳会のリーダーなどの場合が多かった。

当時、学校では山岳部やワンゲルの活動も活発で、部員も数十人というのはごく普通だった。登山の専門的な教育や知識は、山岳部の先輩や顧問、街の社会人山岳会、それに登山専門店などから得ていた。特に、登山専門店では当時の最新の装備だけでなく、山岳情報が数多く集まる情報センターの役割を果たしていたように思う。専門的な知識や技術なども、随分も教えてもらった記憶がある。

その時代は学校山岳部やワンゲルのほか、社会人山岳会も全国に何千とあって、社会的に登山の指導体勢ができていた。遭難事故が発生すると学校の山岳部が連携して、救助や捜索に駆けつけた。社会人山岳会も同様だった。

その時代は学校山岳部やワンゲルのほか、社会人山岳会も全国に何千とあって、社会的に登山の指導体勢ができていた。遭難事故が発生すると学校の山岳部が連携して、救助や捜索に駆けつけた。社会人山岳会も同様だった。さて、いまは山ガールや中高年登山、それにアウトドアブームで、登山人口は統計上1,000万人を超えている。その質はともかくとして、国民のおよそ10人に一人が登山をしているという、世界でも有数の「登山王国」である。が、実態は、組織登山者は少なく個人やグループが大半のようだ。

この「登山王国」「アウトドアブーム」で、登山・アウトドア用品は売れに売れている。中でも、アウトドアウェアの人気が高く、メーカーは絶好調と聞く。

この「登山王国」「アウトドアブーム」で、登山・アウトドア用品は売れに売れている。中でも、アウトドアウェアの人気が高く、メーカーは絶好調と聞く。一方で、アウトドア誌や登山、山岳雑誌も数多く刊行され、書店では広いスペースを設けて平積みされている。ただ、どちらかというとファッションやモノ系の雑誌が多く、夏山登山に果たして役に立つのかどうか、首を傾げたくなるものもある。

情報がたくさんあって簡単に入手できても、登山にともなう山の危険性は、いまも昔も何ら変わっていない。

現役の当時、山岳専門雑誌の夏山特集号には、登山手帳が付録になっていた。登山日記のほか、コースタイム、山小屋のリスト、装備表、登山バスの時刻表などが掲載されていて、重宝したものだった。刊行されるのが待ちどおしかった。そんなことが懐かしい、夏山シーズンの開幕である。

(次回へつづく)

■バックナンバー

■筆者紹介

中村 達(なかむら とおる)

1949年京都生まれ。アウトドアジャーナリスト/プロデューサー

安藤百福センター副センター長、国際自然環境アウトドア専門学校顧問、日本アウトドアジャーナリスト協会代表理事、NPO法人アウトドアライフデザイン開発機構代表理事、NPO法人自然体験活動推進協議会理事、東京アウトドアズフェスティバル総合プロデューサーなど。

生活に密着したネーチャーライフを提案している。著書に「アウトドアズマーケティングの歩き方」「アウトドアビジネスへの提言」「アウトドアズがライフスタイルになる日」など。『歩く』3部作(東映ビデオ)総監修。カラコルムラットクI、II峰登山隊に参加。日本山岳会会員。