- 第349回 - 筆者 中村 達

『スノーシュートレッキング』

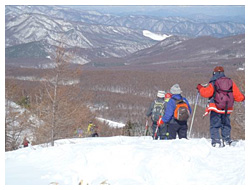

八ヶ岳山麓スーパートレイルで、スノーシューのトレッキングツアーが開催され、参加してきた。スノーシューは大流行といっていいほど人気が高くなってきている。

かつては、日本固有の「カンジキ」が、もっぱら雪山で使われていた。わたしも若い頃はカンジキをはいて、冬山を登った。その頃カンジキは、登山用具店でも売られていた。が、いまではほとんど見ることもなくなって、スノーシューにとり代わっている。

八ヶ岳山麓スーパートレイルで、スノーシューのトレッキングツアーが開催され、参加してきた。スノーシューは大流行といっていいほど人気が高くなってきている。

かつては、日本固有の「カンジキ」が、もっぱら雪山で使われていた。わたしも若い頃はカンジキをはいて、冬山を登った。その頃カンジキは、登山用具店でも売られていた。が、いまではほとんど見ることもなくなって、スノーシューにとり代わっている。 はじめて私がスノーシューをはいたのは、20年ほど前のことだ。米国ニューハンプシャー州の山を歩いたときだった。残雪のトレイルを、現地の山岳ガイドとスノーシューを履いて歩いた。慣れないのと、テスト製品だとかで、滑って何度もひっくり返った。「こんな歩きにくいものは御免だ」と文句を言った。

はじめて私がスノーシューをはいたのは、20年ほど前のことだ。米国ニューハンプシャー州の山を歩いたときだった。残雪のトレイルを、現地の山岳ガイドとスノーシューを履いて歩いた。慣れないのと、テスト製品だとかで、滑って何度もひっくり返った。「こんな歩きにくいものは御免だ」と文句を言った。そのころのスノーシューと比べると、いまのものはうーんと品質はよくなって、歩きやすい。何よりも着脱が容易になった。価格もずいぶん安くなって、1万円前後から販売されている。

腰まで潜るような深雪でも、思いのほか簡単に歩ける。だから、中高年でも雪山を楽しめるようになった。面白さが伝わって若い人たちにも広がりつつある。

全国各地で、スノーシューのスクールやツアーが数多く企画されているが、どこも盛況だという。

この日、八ヶ岳は雲ひとつない晴天に恵まれた。ただ、気温は下がって、朝、定宿の外気はマイナス17度だった。

この日、八ヶ岳は雲ひとつない晴天に恵まれた。ただ、気温は下がって、朝、定宿の外気はマイナス17度だった。主催者は「募集定員を大きく上回り、ずいぶんお断りしました」と笑顔で話してくれた。出発地は、他のグループやパーティも大勢いて、駐車場は車であふれていた。子どもたちを連れたパーティもあって、スノーシューの広がりを実感した。

以前なら、カンジキを履いても腰までのラッセルを覚悟しなければならない雪山も、スノーシューであれば、楽に歩ける。行動半径も広がるし、より深い自然を堪能することが可能である。

しかし、雪山が簡単になったわけではない。厳しさは、今も昔も変わらない。いったん天候が崩れれば、一気に困難な状況に陥ってしまう可能性がある。スノーシューがいくら優れものだとはいえ、雪山の基礎訓練は必要だと思う。スノーシューを始めるなら、しっかりした自然学校やガイドの講習を受けることをお勧めしたい。

(次回へつづく)

■バックナンバー

■筆者紹介

中村 達(なかむら とおる)

1949年京都生まれ。アウトドアジャーナリスト/プロデューサー

安藤百福センター副センター長、国際自然環境アウトドア専門学校顧問、日本アウトドアジャーナリスト協会代表理事、NPO法人アウトドアライフデザイン開発機構代表理事、NPO法人自然体験活動推進協議会理事、東京アウトドアズフェスティバル総合プロデューサーなど。

生活に密着したネーチャーライフを提案している。著書に「アウトドアズマーケティングの歩き方」「アウトドアビジネスへの提言」「アウトドアズがライフスタイルになる日」など。『歩く』3部作(東映ビデオ)総監修。カラコルムラットクI、II峰登山隊に参加。日本山岳会会員。