- 第296回 - 筆者 中村 達

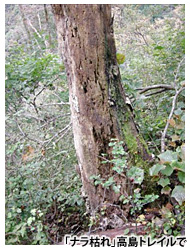

『ナラ枯れ』

京都の東山が初夏の頃から、まるで紅葉のように赤茶けた樹木が散見された。訪れた観光客が、「季節はずれの紅葉ですか?」と尋ねたという新聞記事を読んだ。この夏、南禅寺の塔頭を訪ねたときに東山を見上げると、確かに紅葉したかのように、赤く染まった樹木が数多く見られた。ナラ枯れである。

京都の東山が初夏の頃から、まるで紅葉のように赤茶けた樹木が散見された。訪れた観光客が、「季節はずれの紅葉ですか?」と尋ねたという新聞記事を読んだ。この夏、南禅寺の塔頭を訪ねたときに東山を見上げると、確かに紅葉したかのように、赤く染まった樹木が数多く見られた。ナラ枯れである。数年前、滋賀県の西北部にある高島トレイルを歩いたとき、同行してくれたインタープリターが、完全に立ち枯れ状態になったミズナラの樹木を指差して「ナラ枯れです。ひどいでしょう。この辺りはすでに通過して、治まりました。いまは、どんどん南下しているようです。でも、ブナにうつらなかったのが幸いでした。」と教えてくれた。とても印象的で、ショックだった。

ナラ枯れは、カシノナガキクイムシが樹幹に穿孔を大量にあけ、ラファエレア・クエルキボーラというカビの一種が樹幹内で繁殖する。そのカビが原因となって導管が目詰まりして水が不足し、ついに枯れてしまう状態をいうのだそうだ。このカビをカシノナガキクイムシが運んでくるらしい。

このカシノナガキクイムシは、次々と近くのナラに移っていくので始末が悪い。すでに全国的に広がっている。

被害を受けるのは、ブナ属をのぞくすべてのブナ科だそうで、コナラやミズナラの被害が大きく、なかでもミズナラの枯死が多いのだそうだ。もし、ブナに被害が広がっていれば、日本の広葉樹は危機的な状況になっていたかもしれない。

この夏、北アルプスの白馬鑓温泉から白馬岳を通り、雪倉岳をへて北俣まで歩いてきた。

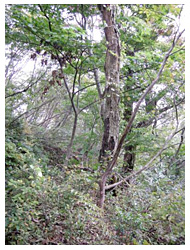

この夏、北アルプスの白馬鑓温泉から白馬岳を通り、雪倉岳をへて北俣まで歩いてきた。標高3,000mから降りるにしたがって、植生が変化する。森林限界からさらに下がり、広葉樹林帯に入った。標高が1,500mあたりからは、ブナやミズナラの美しい森の中を下った。ところが、1,000mから下になると、至るところでナラ枯れが見られた。紅葉したかのように、赤い樹木が対岸の尾根筋や谷筋でも数多く見られた。標高が低くなって気温が高くなるにつれ、ナラ枯れの被害が多いように思った。

ところで、このナラ枯れについては、さほど大きな関心がもたれていないのではと、少々気になっている。友人たちの間でも話題にのぼらないし、気がついていないのか、問題意識がないのか、そのあたりは定かではない。

いま、環境問題とからめて、植林や間伐が盛んに行われているが、ナラ枯れ対策のほうがはるかに重要だと思うのだが、いまひとつ関心が集まっていないように感じている。

ナラ枯れの効果的な対処法はなく、ここのナラに薬剤を注入することだそうだ。そのため、大変な労力が必要とされている。ボランティアの参加が待たれるところだ。

ナラが枯れると、小動物たちの餌が少なくなる。熊も里山に降りて人家の近くで餌を探さなければならなくなる。私たちにとっても、落葉広葉樹の美しい黄葉が見られなくなるのだろうか。今年の紅葉はどんな状態になるのか、少し不安である。

(参考資料「ナラ枯れの被害をどう減らすか」独立行政法人森林総合研究所関西支所編)

(次回へつづく)

■バックナンバー

■筆者紹介

中村 達(なかむら とおる)

1949年京都生まれ。アウトドアジャーナリスト/プロデューサー

NPO法人自然体験活動推進協議会理事、国際自然環境アウトドア専門学校顧問、日本アウトドアジャーナリスト協会代表理事、NPO法人アウトドアライフデザイン開発機構副代表理事、東京アウトドアズフェスティバル総合プロデューサーなど。

生活に密着したネーチャーライフを提案している。著書に「アウトドアズマーケティングの歩き方」「アウトドアビジネスへの提言」「アウトドアズがライフスタイルになる日」など。『歩く』3部作(東映ビデオ)総監修。カラコルムラットクI、II峰登山隊に参加。日本山岳会会員。