- 第293回 - 筆者 中村 達

『夏山あれこれ』

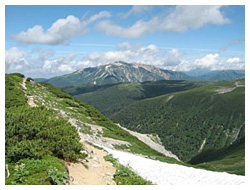

夏山登山たけなわである。夏山といえば、イコール夏山合宿を思い出す。高校、大学時代、夏山合宿は最大のイベントだった。北アルプスの剣岳から穂高岳、黒部源流が合宿の山域だった。夏山は春山や秋山、そして冬山とはイメージが違う。夏山合宿の響きは、私的にはポジティブで、いつも浮き浮きしていた。極端に言えば、夏山合宿で1年が回っていたように思う。

夏山合宿では、下級生が食料を担当し、上級生になるにつれ装備や気象などが割り当てられた。なかでも食料係は大変だった。1ヶ月もの山での生活を支えるための献立と、食材の調達は大仕事で、かなりのエネルギーを費やしたように記憶している。なにしろ、食べ盛りの学生であり、そのうえ、お金がないのだから担当者はいつも苦労していた。

主食の米は各自が持参するのだが、水を節約するために、自宅や下宿先で洗っておくことが決まりだった。いまでいう無洗米である。いまでこそ、無洗米はどこにでも売られているが、当時、そんな気が利いたものはなかった。

主食の米は各自が持参するのだが、水を節約するために、自宅や下宿先で洗っておくことが決まりだった。いまでいう無洗米である。いまでこそ、無洗米はどこにでも売られているが、当時、そんな気が利いたものはなかった。ただ、米食ばかりだと燃料が大量に必要なので、パン屋に頼んでフランスパンのようなものを焼いてもらった。これを圧縮して担ぐので、いざ、食べるときはコチコチになっていた。

朝食は、このフランスパンもどきとコンソメスープ、バター、チーズ、サラミソーセージだった。時々、ご飯にジャガイモとワカメ入りの味噌汁が、メニューにあった。

昼は、例のパンと魚肉ソーセージ。それを粉末ジュースで流し込んだ。夜は、ジャガイモ、にんじん、玉ねぎと、少々のベーコンが入ったシチューのような、カレーのような、ハヤシライスのような、そんなメニューだったように思う。

今考えれば、よくもこんなメニューで一ヶ月も山を登っていたものだ。それでも、下宿をしていた部員は、夏山合宿では食べることに困らないし、太りましたなどと言っていた。

コンロはガソリンを使うホエブスか、灯油のオプティマスのいずれかだった。山岳部によって異なったが、好みの問題だったような気がする。テントはビニロン製の黄色い三角テントが主流で、ドーム型やカマボコ型などの軽量なものは、少しあとに出てきた。

リュックサックは、いまは、すっかり見かけなくなった、一澤帆布製のキスリングだった。特注の大きなもので、一人当たり40kgは担いだ。剣岳に入る途中、立山ケーブルの美女平駅で計量すると、針が振り切れたことが再三あった。

リュックサックは、いまは、すっかり見かけなくなった、一澤帆布製のキスリングだった。特注の大きなもので、一人当たり40kgは担いだ。剣岳に入る途中、立山ケーブルの美女平駅で計量すると、針が振り切れたことが再三あった。ウエアは網シャツの上に登山シャツ。パンツは夏なのになぜか、ウールのニッカボッカーに、ソックスはニッカホース。これもウールだった。暑くてもそんなものと、なぜか疑問をもたなかった。

靴はオーダーの吉田屋製皮登山靴。当時、既製品とオーダーとでは、価格に差はなかった。だから、自分の足にあう登山靴をオーダーするのが、ベストの選択だった。

寝袋は化繊が主流で、羽毛もあることにはあったが、学生の身分では手が出る代物ではなった。この化繊寝袋は、かさばるのでパッキングに苦労した。

ピッケルは個人装備で、私はアルバイトで稼いだお金をつぎ込んで、イタリア製のグリーベルを買った。嬉しくて、自宅でずーっと眺めていた。ハーネスやヘルメット、ハンマーなども個人の持ち物で、ザイルは協同装備だった。

水筒は2Lのポリタンク。臭いがいつまでも消えなかった。

こんな夏山合宿の思い出が、この時期、毎年のように蘇ってくる。いま、流行の「山ガール」たちが、当時の私たちの姿を見れば、きっと山離れを起こすことだろう。

何しろ、山は「キツイ、キタナイ、キケン」の3Kだった。若者たちの「山離れ」を憂いてはいるが、遠因のひとつを私たちが作り出していたのかもしれない。少し反省である。

(次回へつづく)

■バックナンバー

■筆者紹介

中村 達(なかむら とおる)

1949年京都生まれ。アウトドアジャーナリスト/プロデューサー

NPO法人自然体験活動推進協議会理事、国際自然環境アウトドア専門学校顧問、日本アウトドアジャーナリスト協会代表理事、NPO法人アウトドアライフデザイン開発機構副代表理事、東京アウトドアズフェスティバル総合プロデューサーなど。

生活に密着したネーチャーライフを提案している。著書に「アウトドアズマーケティングの歩き方」「アウトドアビジネスへの提言」「アウトドアズがライフスタイルになる日」など。『歩く』3部作(東映ビデオ)総監修。カラコルムラットクI、II峰登山隊に参加。日本山岳会会員。