- 第190回 - 筆者 中村 達

『「Outdoor」なファッション雑誌』

本屋の雑誌コーナーで、「Outdoor」というタイトルが目に付くようになった。アウトドアや旅のコーナーではなく、男性ファッション誌のところだ。面白そうなので、表紙を見ただけですぐに買い求めてしまう。そして、読んでみて、いやながめてみて、がっくりするというか、諦めに似た心境になることがしばしばだ。

ファッション誌であるので、残念がっても仕方がないのだが、アウトドアをファッションのひとつとして、着こなし術のひとつの方法として紹介しているのだから、ことさら期待してもしょうがないことではある。

残念なのは、そのアウトドアファッションに、ほとんどリアルなアウトドアズが見えてこないことだろう。私の若いときにはとても手が出なかった、憧れのアウトドアブランドが、街の若者のファッションとして紹介されている。

いわゆる登山靴が、トレッキングブーツという呼称になれば、アーバン仕様に変化する。防水透湿素材のパーカーはジャケットになるし、クライミング時に着用するダウンジャケットは、タウンの用のアウターである。

いわゆる登山靴が、トレッキングブーツという呼称になれば、アーバン仕様に変化する。防水透湿素材のパーカーはジャケットになるし、クライミング時に着用するダウンジャケットは、タウンの用のアウターである。それはそれでいい。何を着ようが、何を持とうが個人の自由だし、文句を言う筋合いは全くない。ただ、できればその機能を、そのヘビーデューティさを、フィールドで使ってもらえればと思う。

欧米の街角で見かける若者たちのディパックは、総じてリーズナブルなものが多い。機能性と実用性のバランスがとれているように、いつも感じる。

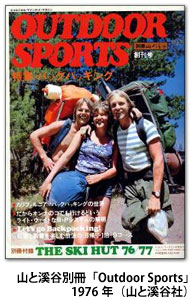

日本で「Outdoor」という言葉が使われ始めたのは、1976年発売の「Outdoor Sports」(山と溪谷社)からだといわれている。その後、1981年に「BE-PAL」(小学館)が出版され、「Outdoor」は一般名詞として広く知られるようになった。

この頃のアウトドア誌は、フィールドがはっきり見えていた。バックパックキングやフライフィッシングなどのアウトドアクティビティが、欧米の文化、ライフスタイルとして紹介されていた。

つまり、アクティビティがあって、その補完として、あるいはサポートする道具として、さまざまなアウトドアアイテムが紹介された。もちろん、それらのアウトドア用品やファッションは、合理的で、新鮮で、機能性が高く、それにカッコウがよかった。ファッショナブルだった。私にとってもあこがれのブランドであり、いつかは手に入れてみたいと願うものばかりだった。ただ、それらのギア類やウェアなどは、あくまで山登りに使うものであって、単なるファッション財ではではなかったと思う。使うシーンを想定していた。

そんなことを言うと、いかにもオヤジ臭いし、いまのトレンドを知らないのかとお叱りをうけることだろう。確かに、この国ではアウトドアウェアやギアは、若者たちのファッションとして売れている。それが市場原理といえばその通りだろう。国内のスポーツウェア出荷額で最も多いのがアウトドアで、総額は511億円(2006年)だ。サッカーや野球よりもはるかに多い。しかし、他のスポーツと異なる点は、市場が必ずしもアクティビティが伴っていないことだろう。

アウトドア専門誌が減少して、ファッション誌でアウトドアがカジュアルとして紹介される時代になった。若者たちの自然離れはまだまだ続くのだろうか?

(次回へつづく)

■バックナンバー

■筆者紹介

中村 達(なかむら とおる)

1949年京都生まれ。アウトドアコンセプター・ジャーナリスト。

NPO法人自然体験活動推進協議会理事、国際アウトドア専門学校顧問、NPO法人比良比叡自然学校常務理事、日本アウトドアジャーナリスト協会代表理事、東京アウトドアズフェスティバル総合プロデューサーなど。

生活に密着したネーチャーライフを提案している。著書に「アウトドアズマーケティングの歩き方」「アウトドアビジネスへの提言」「アウトドアズがライフスタイルになる日」など。『歩く』3部作(東映ビデオ)総監修。カラコルムラットクI、II峰登山隊に参加。日本山岳会会員。