- 第182回 - 筆者 中村 達

『谷川岳の一の倉沢を見て』

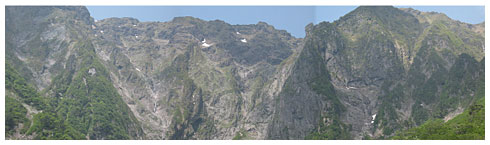

先日、群馬県のみなかみ町で開催された、シンポジウムに参加してきた。翌日、地元の方と知人の案内で、近くにある谷川岳の一の倉沢を眺めてきた。ロープウェイの山麓駅からブナでおおわれた林道を車で10分ほど走ると、一の倉沢の出合に着いた。

先日、群馬県のみなかみ町で開催された、シンポジウムに参加してきた。翌日、地元の方と知人の案内で、近くにある谷川岳の一の倉沢を眺めてきた。ロープウェイの山麓駅からブナでおおわれた林道を車で10分ほど走ると、一の倉沢の出合に着いた。谷川岳は魔の山として恐れられ、これまでにおよそ800人もの遭難者を出している。ひとつの山で、これほど遭難者が出た山は、世界中でほかにはない。

かなり前の話だが、一度だけ近くの山小屋まで訪ねたことがある。翌日、どこかのルートに登る予定だったが、雨で中止になった。天候が悪くて山はまったく見えなかった。だから、今回はじめて一の倉沢の全貌を仰ぎ見ることが出来た。

もともと関西(京都)に住んでいたので、谷川岳は縁の遠い存在だった。東京からは上越線が開通した後は、夜行日帰りで行けたが、京都からだと新幹線を乗り継いでも時間がかかるし、何よりも交通費が高くついた。同じ金額で、北アルプスであれば2往復は出来た。今は上越新幹線や高速道路などの交通インフラが整備されたので、アプローチに費やす時間は飛躍的に縮まった。

一の倉沢出合から見上げる標高差1,000mもの岩壁群に圧倒された。眺めていると首が痛くなった。同行してくれた山屋でもある知人が、指を指してあれが烏帽子岩、滝沢スラブ、衝立岩・・・あのラインが雲稜ルート、その左がコップ状岩壁などなどと、解説してくれた。どの岩場も、名前だけは大変良く知っている。幾度となく本で読んで、記録で見て、写真を眺めたものだった。これが、一の倉沢か・・・東京の登山家にすれば、何をいまさらこの田舎者が、と笑われそうだ。しかし、馴染みのある名称だった。

「♪ 夜の上野のプラットホーム かわいいあの娘が涙を流す 止めて止まらぬオイラの心 山は男の度胸試し・・・」というズンドコ節の替え歌があった。「♪ 行こか、戻ろか、南稜テラス・・・」うる覚えだが、これに続く歌詞も、山男のロマンと悲壮感と、迷いに溢れていた。

その当時、土曜日の上野発の夜行列車は、登山者で溢れていた。登山口の土合駅からは、リュックサックを担ぎ、懐中電灯を持った登山者が延々と続いていたそうだ。一の倉沢をはじめとする岩場は、特に関東在住のクライマーにとっては、初登攀競いの舞台であり、やがてヒマラヤやヨーロッパアルプス登山のためのトレーニングの場となっていった。

その当時、土曜日の上野発の夜行列車は、登山者で溢れていた。登山口の土合駅からは、リュックサックを担ぎ、懐中電灯を持った登山者が延々と続いていたそうだ。一の倉沢をはじめとする岩場は、特に関東在住のクライマーにとっては、初登攀競いの舞台であり、やがてヒマラヤやヨーロッパアルプス登山のためのトレーニングの場となっていった。谷川岳だけでなく、昭和30~40年代、若者たちは競って山に登った。学校や職場のレクリェーションといえば、ハイキングか登山が多かった。そんな時代があった。

この日、平日とあってさすがに観光客は少なかった。案内してくれた地元の方にたずねると、近頃は岩登りに来る登山者は、すっかり見かけなくなったそうだ。休日でもせいぜい数パーティだという。夜明け前からひとつのルートに何パーティも取り付いて、何時間も順番待ちをしなければならなかった時代があったとは、とても信じられない。ただ、遭難者の氏名を記した遭難碑に、これから先の余白があったのを見て、なんとも複雑な気持ちになった。

(次回へつづく)

■バックナンバー

■筆者紹介

中村 達(なかむら とおる)

1949年京都生まれ。アウトドアコンセプター・ジャーナリスト。

NPO法人自然体験活動推進協議会理事、国際アウトドア専門学校顧問、NPO法人比良比叡自然学校常務理事、日本アウトドアジャーナリスト協会代表理事、東京アウトドアズフェスティバル総合プロデューサーなど。

生活に密着したネーチャーライフを提案している。著書に「アウトドアズマーケティングの歩き方」「アウトドアビジネスへの提言」「アウトドアズがライフスタイルになる日」など。『歩く』3部作(東映ビデオ)総監修。カラコルムラットクI、II峰登山隊に参加。日本山岳会会員。